五蔵を整える(2) ~五蔵を学んで東洋医学を知ろう~

カテゴリー:「五蔵六府」の話

(※【五蔵を整える(1)】のつづきです)

旧ブログでは、今日一般的な通例に倣い「五臓六腑」としていますが、

本来の意味を尊重し、今後は「五蔵六府」と記述することにします。

内容的には旧ブログと重複するところもありますが、

あらためて「五蔵」についてこれからお話ししていきたいと思います。

さて、その五蔵ですが「肝心脾肺腎」の五つの蔵のことをいいます。

蔵とは「蓄える、収める、収蔵する」といった「機能」を表すのでしたね。

それはつまり、人体には肝・心・脾・肺・腎という

「五大生理機能」が存在するということです。

これら五つの蔵がそれぞれどのような生理機能を蔵しているかについては、

次回 Vol.3 以降でお話ししていくことにしますが、

この五蔵こそはまさに漢方医学の根幹であると言えます。

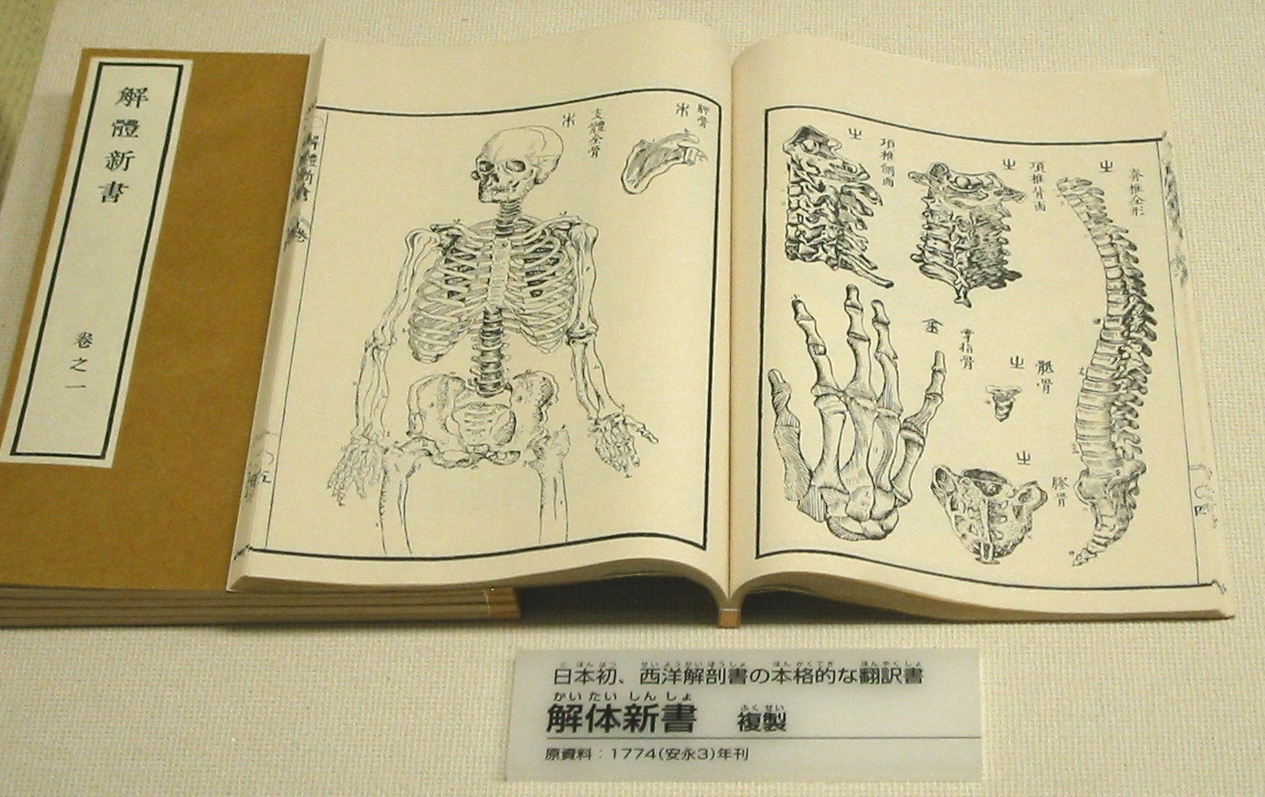

現代西洋医学と比較してみると、なぜそうなのかがよくわかります。

現代医学において、人間の精神的・肉体的生命活動の中枢は

「脳」であるということを、いまや疑う者はいないでしょう。

脳こそが人間の精神と肉体を制御・支配している、

いわば「司令塔」であるというのが現代医学の考え方です。

しかし、漢方医学ではそのようには考えません。

にわかには信じられないかもしれませんが、

漢方医学においては、

肝・心・脾・肺・腎の五蔵が人間の精神と肉体を制御・支配している

と考えるのです。

「肉体はまあいいとして、内臓が精神も支配するってどういうこと?」

――そうツッコみたくなると思いますが、その前に、

五蔵は内臓器官のことではないと申し上げたのを思い出してください。

現代医学でいうところの心臓や肝臓、腎臓などが

精神を支配すると言っているのではありません。

けれども、私たちは生まれたときから

現代医学の中で育ち、現代医学の常識を刷り込まれ、

現代西洋医学だけしか選択肢の無い世界に暮らしていますから、

「五蔵が精神と肉体を制御・支配する」などと言われても、

すんなりとイメージすることなどできないのは無理もありません。

しかし、五蔵の理解なしには、漢方医学の理解もまたありえないのです。

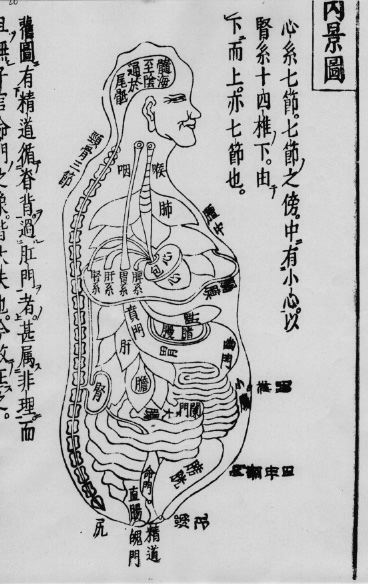

【図①】人体内景図(『和漢三才図会』より)

ところで「肝腎要(かんじんかなめ)」という言葉があります。

「大辞林」によれば、

「〔肝臓と心臓あるいは肝臓と腎臓は人体にとってきわめて重要な

部位であることから〕とくに大切なこと。ひじょうに重要なこと」

という意味です。

現代では「肝心」と書くことのほうが多いですが、

平成22年に改定されるまで、長い間「腎」の字は

学校で教わる「常用漢字表」の中に含まれていなかったという背景や、

「腎」よりも「心」のほうが画数が少なく簡単であるなどの理由から、

「肝心」と記述されることが多くなったものと推察されます。

しかし、元来は「肝腎」と書いたに違いありません。

なぜそう言いきれるのかというと、

漢方医学においては肝と腎とは、ヒトの一生、すなわち

発生から誕生 → 成長、そして生殖、やがて老化 → 死

というものに根源的に深く関与している蔵府であり、

「肝腎」という言葉がこうした漢方医学の摂理を

もとに作られた言葉であることは明白だからです。

このように、五蔵のはたらきやその意味がわかってくると、

「肝心」ではなく「肝腎」のほうこそが、その本来の

意味するところであるということに気付くようになります。

また、健康や病気についてだけでなく、日常の生活習慣や

ライフスタイルといったさまざまな事柄について

「五蔵」というフィルターを通してみると、

「なるほど、そういうことだったのか」

という「眼からウロコ」の再発見があるに違いありません。(了)

**************************************************

奈良の鍼灸マッサージなら、指圧鍼灸マッサージ くるみ治療院

にお越しください。奈良市のしもみかど商店街の中にあります。

〒630-8365

奈良県奈良市下御門町17-1

TEL:0742-93-9600

受付時間:10:30~19:00

定休日:月・木(祝日営業)